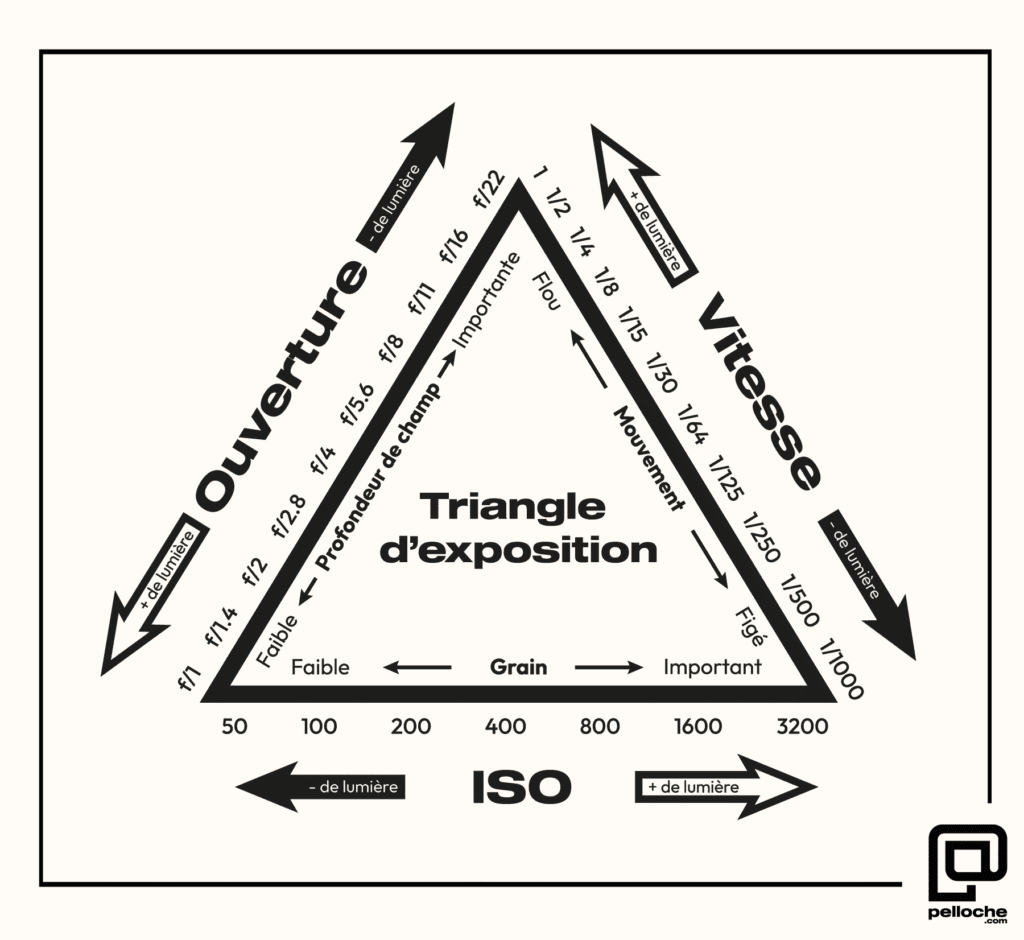

Le triangle d’exposition est un concept fondamental en photographie. Il désigne l’équilibre entre trois paramètres essentiels : l’ouverture, la vitesse d’obturation, et la sensibilité ISO.

Chaque photo est le résultat de la quantité de lumière qui atteint la pellicule (ou le capteur, en numérique). Et cette quantité dépend directement de ces trois réglages.

1. Les trois piliers de l’exposition

L’ouverture

L’ouverture est le diaphragme de l’objectif, qui contrôle la quantité de lumière qui entre dans l’appareil. Elle s’exprime en valeurs f/ : f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16…

Plus le chiffre est petit, plus l’ouverture est grande, et plus elle laisse entrer de lumière.

- Une grande ouverture (f/1.4, f/2) permet de photographier en faible lumière et offre une faible profondeur de champ (flou d’arrière-plan marqué).

- Une petite ouverture (f/11, f/16) laisse passer peu de lumière mais offre une grande profondeur de champ (tout net ou presque).

A noter que les objectifs capables de grandes ouvertures (ex. f/1.4) sont souvent des focales fixes, plus lumineuses que les zooms.

La vitesse d’obturation

La vitesse détermine combien de temps la pellicule est exposée à la lumière. Elle s’exprime en fractions de seconde : 1/1000, 1/500, 1/250… jusqu’à plusieurs secondes ou plus (pose longue).

- Une vitesse rapide (1/1000s) fige les mouvements — idéale pour de l’action ou des sujets en mouvement.

- Une vitesse lente (1/30s, 1s…) crée un flou de mouvement ou permet des poses longues, souvent sur trépied.

Certains appareils argentiques sont limités à une vitesse maximale : 1/500s ou 1/1000s en général. À prendre en compte par forte lumière ou avec une pellicule rapide (ISO 400 ou 800).

La sensibilité ISO

En numérique, on peut la régler à chaque photo. En argentique, l’ISO est défini par la pellicule choisie (ex. Kodak Portra 400 = ISO 400) et désigne la sensibilité d’une pellicule à la lumière. Plus le chiffre ISO est élevé, plus la pellicule est capable de capter de lumière en conditions difficiles (au détriment du grain la plupart du temps). À l’inverse, une pellicule avec un ISO bas aura besoin de plus de lumière pour produire une image correctement exposée.

- Une pellicule ISO 100 est peu sensible à la lumière : idéale pour les belles journées ou des poses longues.

- Une pellicule ISO 400 ou 800 est plus sensible : adaptée à des conditions plus sombres ou à main levée.

En photographie argentique, l’ISO est fixé par la pellicule. Cela impose de gérer son exposition uniquement via l’ouverture et la vitesse, ce qui rend la compréhension du triangle encore plus essentielle.

À noter : certains photographes expérimentés “poussent” ou “tirent” leur pellicule, c’est-à-dire qu’ils modifient volontairement l’exposition en jouant sur l’ISO, puis ajustent le développement pour compenser. Ce sont des techniques bien spécifiques, avec un impact sur le rendu final (grain, contraste…), généralement réservées à des photographes avertis qui développent eux-mêmes leurs films.

2. Le triangle en action : une même exposition, plusieurs combinaisons

Ces trois paramètres sont liés : si vous en modifiez un, il faut compenser avec un autre pour conserver la même exposition.

Prenons un exemple :

- f/4 – 1/250s – ISO 400

Donne une exposition équivalente à :

- f/2.8 – 1/500s – ISO 400

- f/5.6 – 1/125s – ISO 400

Même exposition, mais profondeur de champ et rendu du mouvement différents.

3. La notion de stop (ou IL)

Chaque modification de l’exposition se fait par incréments appelés “stops” (ou IL pour indice de lumination).

- Passer de f/4 à f/2.8 : +1 stop (2× plus de lumière)

- Passer de 1/250s à 1/500s : –1 stop (2× moins de lumière)

- Passer de 100 ISO à 200 ISO : +1 stop

Comprendre cette logique de stop permet d’ajuster précisément ses réglages, même sans cellule (avec la règle du Sunny 16 par exemple).

4. Et les modes auto ou priorité ?

Certains appareils argentiques proposent :

- un mode manuel complet : on règle ouverture + vitesse (et on a choisi la pellicule donc l’ISO est fixe)

- une priorité ouverture (souvent notée “A”) : on choisit l’ouverture, l’appareil ajuste la vitesse

- une priorité vitesse (souvent notée “S”) : on choisit la vitesse, l’appareil ajuste l’ouverture

- un mode tout automatique : comme sur certains compacts ou reflex automatisés

Ces modes facilitent la prise de vue, mais reposent toujours sur ce triangle. Comprendre son fonctionnement permet d’anticiper les choix faits par l’appareil.

Et dans la plupart des cas, un boîtier proposant un mode priorité offre également la possibilité de passer en mode manuel, pour un contrôle total.

5. Conclusion : le triangle, une base indispensable

Comprendre le triangle d’exposition, c’est savoir comment la lumière interagit avec votre pellicule. Et donc comment traduire une intention photographique : figer un mouvement, isoler un sujet, exposer correctement une scène en contre-jour…

Même si certains appareils facilitent les choses (cellule, modes auto…), cette base reste essentielle pour progresser, corriger ses erreurs, ou choisir le bon matériel.

Et surtout, c’est un des grands plaisirs de la photographie argentique : prendre le temps de réfléchir, choisir ses réglages, et apprendre à regarder autrement.